会泽县辖25个乡(镇、街道),山区面积占95.7%,农村地区受传统乡村习俗影响较深,基层治理中呈现矛盾纠纷类型多样化、传统民俗与现代法治规范冲突等问题。会泽县人民法院充分践行和发扬新时代“枫桥经验”,以矛盾纠纷多元化解、普法宣传、文明共建为切入点,将司法审判与弘扬社会主义核心价值观融合,积极培育文明乡风、良好家风、淳朴民风,擘画乡村文明画卷。

传统文化里的调解智慧

“一纸书来只为墙,让他三尺又何妨。”在会泽县田坝乡海山村委会会议室内,会泽法院待补法庭法官和当事人话起了家常,讲起了“六尺巷”的故事。

张某甲和张某乙本系同村村民,两家房屋相邻。多年前因为建房需要,双方相互调换了部分土地。后来因张某乙修建围墙时所留通道部分路段较窄,无法保障车辆正常通行,张某甲向法院提起诉讼。

经法官实地勘察,长达十余米的诉争路段确实仅能容纳摩托车或三轮车通过,中大型车辆难以进出,运输物资较不方便,且存在一定安全隐患。但被告张某乙家的围墙已建设使用多年,原来的土地样貌如何、是否存在历史通道等难以考证,张某乙坚持是在自己享有使用权的土地面积上进行建设,坚决不同意拆除围墙。原、被告双方各执一词,一度剑拔弩张。

双方不仅是邻里乡亲,且同宗同族,如果一判了之,不仅不利于邻里和谐,还有可能让矛盾激化。法庭及时联系当地综治中心、司法所、经管站、村委会等相关部门开展联合调解。

“拆除围墙可以,把我调换给原告建房的土地还给我,我补偿他10万元。不把地还给我就必须给我经济补偿。”“拆除围墙可以,原告必须给我公开赔礼道歉。”刚开始,被告态度一直十分坚决。

“六尺巷的故事传为佳话,留给后人的是古人为人处世的智慧。互不相让,最终只能是两败俱伤;互相退让,让出的将会是团结和谐。”

在法官和相关人员的耐心倾听以及融法理情于一体的多番开导劝解下,双方最终达成一致。原告对自己在抖音和微信群的不当言行向被告诚恳道歉,并删除相关视频;被告同意拆除围墙,确保留出宽2.8米的通道,并表示不再需要被告进行经济补偿。从法律法规到公序良俗、邻里亲情,从坚决不让到主动退让、互相体谅,恰是对“六尺巷”典故所承载的历史智慧的生动诠释。

传统文化故事源于民间、源于群众,更容易被群众理解和接受。“锯树留邻”“司马徽让猪”……这些蕴含着礼让、谦逊、团结等传统美德的故事常被法官挂在嘴边。在纠纷化解工作中,会泽法院加强与基层组织、职能部门工作联动,巧用、活用传统文化故事,既从优秀传统文化中汲取化解矛盾的智慧,又以文化活水浇灌文明乡土、润泽群众心田。

法治“活水”润乡土

“登法船一帆风顺,执法剑永保平安。这副对联好,希望新的一年一切平安顺利!”2024年春节来临之际,家住乐业镇的村民老王喜气盈盈地贴上会泽法院赠送的“法治春联”,迎接新春佳节的到来。

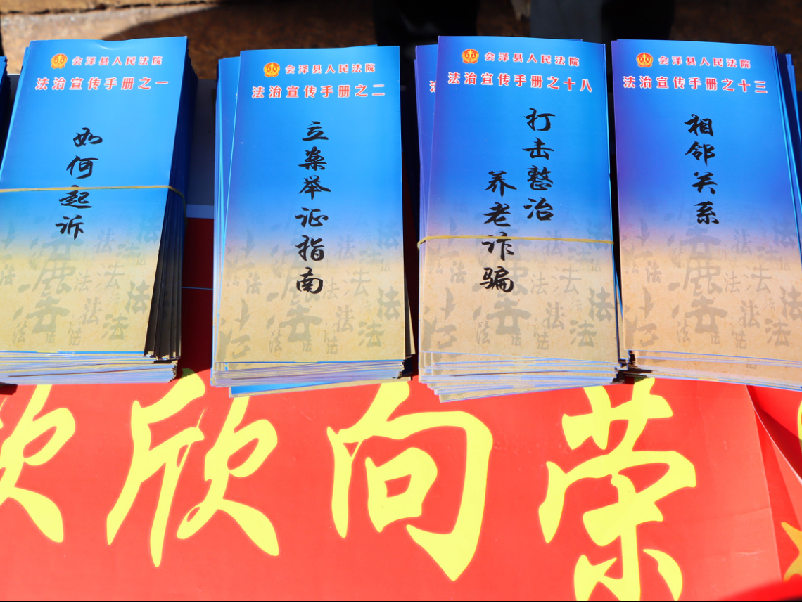

为增强普法宣传实效,会泽法院结合辖区案件受理实际情况,针对外出务工人员、存在矛盾纠纷人员、未成年人、老年人、妇女等群体,制作普法宣传手册26册、“法治春联”“法治小红帽”等普法产品,积极探索巡回审判以案释法、朗诵、小品、快板、知识问答等群众喜闻乐见、易于接受的普法形式,通过形式多样的普法宣传活动将法律知识送到群众身边。

“柴米油盐,有时难免磕磕碰碰。婚姻家庭、邻里相处等日常生活中遇到难以解决的矛盾纠纷怎么办?我们可以找村委会、调解组织调解,也可以到法院起诉。心中要有‘法’的意识,形成办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的思维。”在会泽县迤车镇石桥村,担任该村法治副村长的法院干警结合农村常见纠纷开展普法宣讲。

为促进基层依法治理,会泽法院成立4支普法工作队,安排20名法治副村长包村参与基层组织法治建设,常态化开展普法宣传、入户走访、指导调解等工作,以法治新风促进文明乡风、淳朴民风、良好家风。

文明共建树新风

“好人就在身边,也许是老张小李。好人就在身边,也许是大叔阿姨……”在会泽县新时代文明实践中心,一首脍炙人口的《好人就在身边》歌声回荡,会泽法院与钟屏街道泽兴社区群众共同参加“以诚待人,以信立身”道德讲堂,干警与社区群众其乐融融分享身边的诚信故事,通过唱歌曲、学模范、诵经典、谈感悟等环节,号召大家做诚实守信的倡导者、传播者、践行者。

为推进提升辖区群众法治素养,弘扬社会新风尚。会泽法院积极融入新时代文明实践工作,与定点帮扶单位新时代文明实践所(站)开展结对共建活动,通过联合举办道德讲堂、普法宣讲、志愿帮扶、入户送温暖等实际行动,在乡土大地积极践行和弘扬社会主义核心价值观,引导群众共同建设文明乡村、和谐家园。