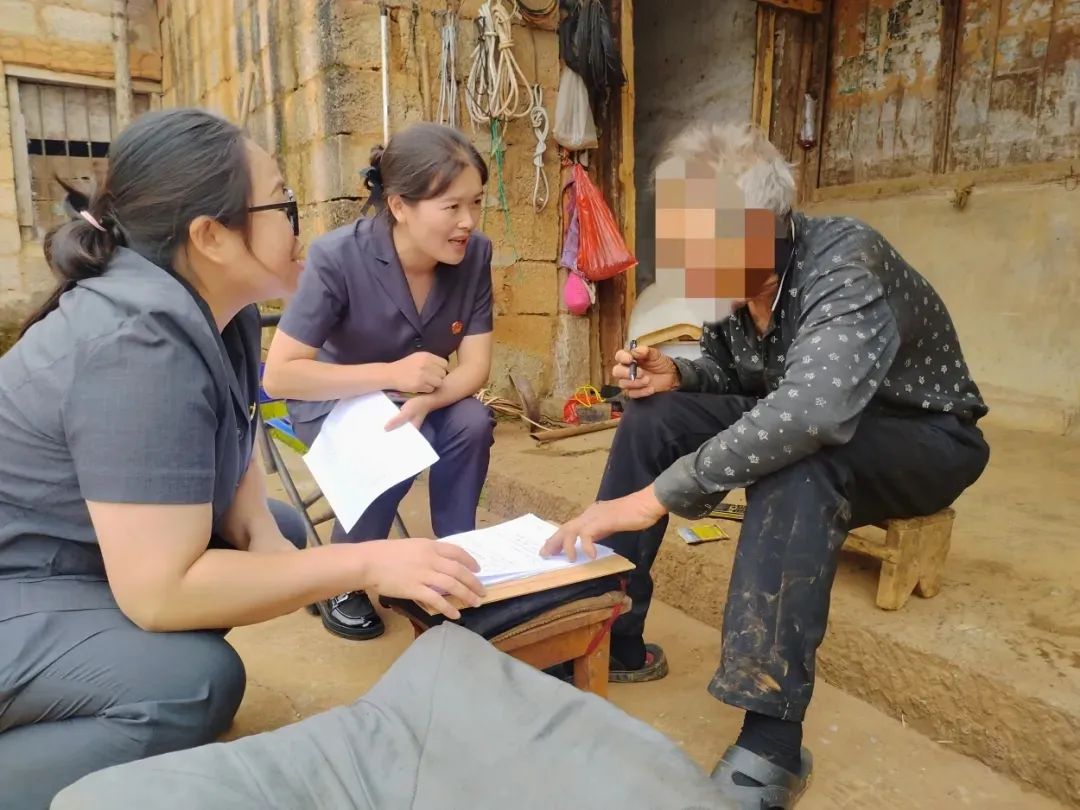

“翻过这片小树林,就到村委会的巡回法庭办案点了。”晨雾未散,回头看不清停在山下路边的法院警车,师宗县人民法院丹凤法庭的刘丽萍和同事加快了脚步,将法庭“背”进山村。

山村司法“快递员”

从山脚到云端,以百姓心办百姓事。从法庭到家门口,以千家事为自家事。

“我老伴前两天回来了,日子要好好过。”6月17日晚7时许,师宗县五龙乡一个小山村的老张,高兴地对绕路过来回访的刘丽萍表示感谢。

两个月前,刘丽萍向老张送达不准离婚的判决书,电话回访得知老张的老伴不上诉,刘丽萍想眼见为实,在顺利调处一起相邻纠纷后绕了10多里山路,第五次走进老张家,叮嘱:“你们老两口矛盾不大,互相包容一下就好了。”

晚上,刘丽萍一行在村民小组组长的挽留声中冒着细雨走出小山村,赶回五龙旅游巡回法庭办案点,联系上之前通知到的一起婚姻案件当事人,开始进行庭前调解。

丹凤法庭是师宗法院派出法庭中服务半径最大的法庭,1700平方公里的山地间,大同街道和龙庆彝族壮族乡、五龙壮族乡、高良壮族苗族瑶族乡49个村(居)委会439个自然村散落如星。

2022年,师宗法院审判管理办公室主任刘丽萍被组织安排到丹凤法庭工作,面对司法资源不足且分散、山区交通不便、传统的“坐堂问案”难以满足群众之需的实际,刘丽萍经过调研和思考,提出破局之策:立足“枫桥经验”本土化实践,采取“固定站点+流动服务”双轨模式,融入乡镇综治中心,发挥诉讼服务优势,整合现有审判资源,完善巡回审判服务点。

道虽迩,不行不至;事虽小,不为不成。在院机关人力物力倾斜支持下,丹凤法庭从2023年起,每月15日、16日、17日(遇休假日顺延)到没有设立法庭的龙庆乡、五龙乡、高良乡驻村办案,建立起“固定+灵活”的“一月一巡回”工作机制,把国徽“背”进那“遥远的小山村”,将庭审开到农家院落和田间地头,让法律充满“烟火气”。

截至2025年6月,丹凤法庭已开展30期“一月一巡回”活动,立案50件,送达文书700件,解答法律问题1200人次,现场调解200件,巡回审判50件,法治宣传600次,政策宣讲5次。

在农忙季节,法庭以“田间法庭”“夜间法庭”“假日法庭”等形式,积极引导当事人通过非诉方式化解矛盾纠纷。

寒来暑往,周而复始,刘丽萍和她的团队奔走在山间小道,每年巡回办案率达95%,3年办案3000件,刘丽萍个人办案1000件。

综合治理“穿线人”

“小甲不注意施工安全,后果自负。”“小甲为小丁工作时发生意外,小丁应该承担相应的法律责任。”2024年4月的一天,农民工小甲在拆除围墙时不慎被倒塌的围墙砸中,送医抢救无效死亡,雇主小丁和小甲的家属僵持不下。

了解前因后果后,刘丽萍现场对当事人释法析理,在综治中心人员的共同努力下,达成小丁对小甲的亲属在合理范围内进行赔偿、及时结清医院抢救费用、小甲亲属承诺不再因此事与小丁发生纠纷的协议。这是刘丽萍牵头组建“1+2+N”综治联调机制的一个典型案例。

“1+2+N”综治联调机制以法庭为主导,司法所、派出所为核心,综治中心、村委会为纽带,吸纳乡贤、人大代表、政协委员等组建普法宣传综治队伍,形成基层治理新格局。在该机制的支持下,3年来,丹凤法庭参与化解矛盾纠纷100起。

“基层矛盾纠纷化解不能只靠判决书,要注重源头止争,护航乡村治理。”刘丽萍带领同事以“法庭进村社、法官进网格”为抓手,一线治保调解主任、村组干部、网格员、“法律明白人”为主力,采取旁听审判、座谈、培训、指导调解等方式,激活基层自治内生动力。

扎根深山的“密蒙花”

密蒙花芳香而美丽,生命力十分顽强,代表幸运,寓意幸福。

“刘法官,快进屋喝口水。”当刘丽萍顺路走到80多岁的毕大爷家门口时,毕大爷正在侍弄花草,满脸笑容。

毕大爷的侄女阿梅外出创业,毕大爷将自己多年攒下的养老钱借给了阿梅。阿梅走后,毕大爷几乎没见过她。每次接到阿梅的电话都听不清她讲的是什么,眼瞅着自己年纪越来越大,毕大爷担心钱要不回来了。

2024年7月15日,刘丽萍和同事巡回进村开展法治宣传,毕大爷将一份诉状递到了她手中。

“没想到你们真来我们山沟沟,对我的事那么上心,帮我要到了钱。”一周后,刘丽萍和同事再次来到毕大爷家小院,为他送上案款。毕大爷高兴地说:“我终于拿到钱了,养老就靠这些钱了。”

“法官走的路越远,离群众的心就越近。”在实践探索中,刘丽萍发现辖区许多群众文化水平不高、法律知识欠缺,要从源头上减少纠纷、化解矛盾,就必须让法律植根于群众心中。现在,刘丽萍和同事们身后的背包中,除了案卷外,还有法庭编撰的普法小册子。

刘丽萍结合案件类型和辖区群众法治需求,将每一次巡回审判、每一次法律文书送达、每一堂以案释法课都视为群众接受法治教育的“课堂”。

司法工作必须始终坚持党的领导这个“根”与“魂”。刘丽萍说:“作为共产党员,我们必须将讲政治这一要求落实到每一起案件的办理中。”

从书记员、法官到庭长,从少年案件审判到案件监督管理,从青葱岁月到不惑之年,刘丽萍用脚步丈量乡土,用法槌守护公平正义,用智慧破解司法难题,书写出新时代“枫桥经验”的山地篇章,被当地群众亲切地称为扎根深山的“密蒙花”。